海外の5G動向【2024年3月度】

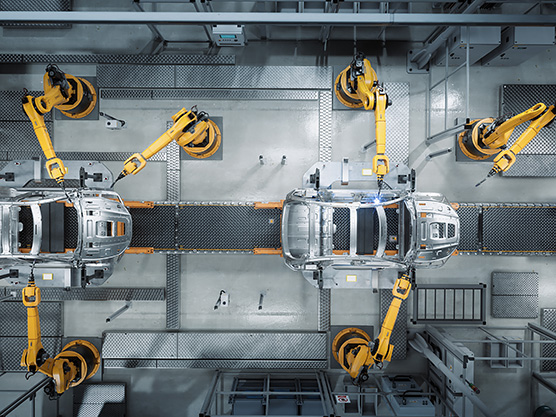

一見、平滑に見える舗装道路も、拡大して観察すれば不規則な凹凸で構成されている。クルマが道路の上を走ることができるのはその不規則な凹凸に合わせてタイヤが変形(密着)しているからだ。情緒的な表現になるが、これが本当に「寄り添う」ということだろう。工場も様々な設備が点在し、かつそれらが頻繁にラインを組み替えることもある。加えて、同じ敷地内に複数の建屋が存在しており、状況としては「不規則な凹凸だらけの路面」と同様、と考えられる。ここでは通信設備も様々な状況にフィットする形でインテグレートされる必要があるが、複数の無線システムが共存する工場内では干渉による通信の不安定化や設備稼働への悪影響も予想される。